変形性股関節症は股関節の軟骨が擦り減るとともに徐々に骨も変形して疼痛、歩行困難などさまざまな機能障害を生じる疾患です。ひと口に変形性股関節症と言ってもその原因や病態は多彩です。小児期に股関節脱臼やペルテス病、大腿骨頭すべり症などの治療歴がある場合、小児期の治療歴はなくても生まれつき股関節の形成不全を有しており成人後に発症する場合(日本人とくに女性ではこのパターンが多くみられます)、股関節のインピンジメント障害や関節唇損傷から徐々に関節症へと進行する場合、あるいは、軽度の股関節形成不全を有する女性が加齢とともに骨粗鬆症や脊椎変形と関連して発症する場合などです。このような股関節症のタイプ、発症年齢や進行程度によって治療の考え方も大きく異なりますので、病態を十分に理解し、また患者さんご本人のニーズや希望も勘案して、治療法を選択していく必要があります。

保存的治療について

変形性股関節症の治療はまずは手術ではなく保存的治療から始めるのが基本です。この疾患は癌などの悪性疾患とは異なり治療に急を要することは少ないため、進行の速度やパターンを見極めるため、通常は最低でも数か月から半年は保存治療で経過を観察します。ただ、「治療」とは言っても疾患を「治癒させる」すなわち失われた軟骨を取り戻したり変形した骨形態を元に戻したりすることは難しく、基本的には痛みなどの症状を緩和する、あるいは進行速度を抑制するなどがその目的となります。

保存的治療には減量(ダイエット)、リハビリ(ストレッチや筋力強化)、杖の使用、鎮痛薬の内服、股関節注射などが含まれます。股関節注射の内容としてはヒアルロン酸、PRP、APSといったものが含まれさまざまな考え方がありますが、筆者個人としてはあまり積極的に行っていません。その理由は、ほとんどの変形性股関節症には形態的問題とそれによる力学的な異常が関与しているためそれらを改善できない注射治療の効果は限られていること、そして、50歳以上で進行した股関節症については、手術ではありますが、後述のように安全で確実な効果を期待できる治療(人工関節)が存在していることなどです。

骨切り術について

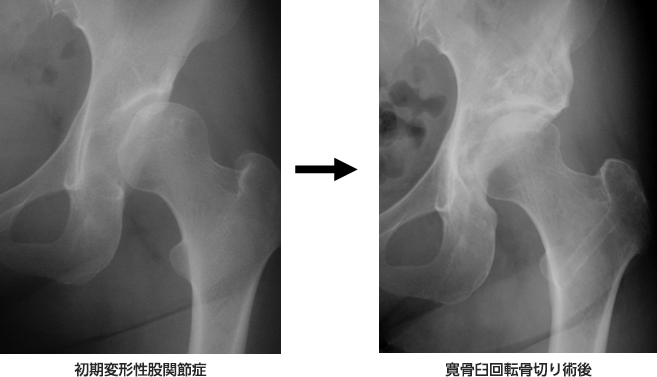

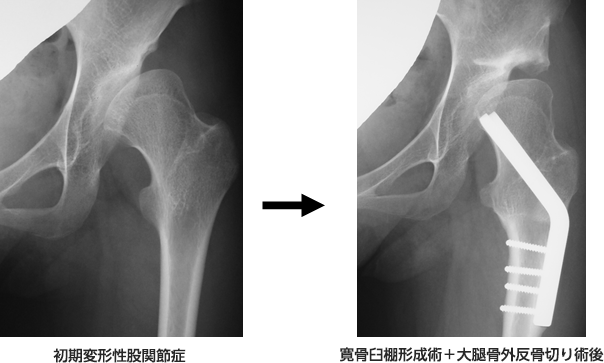

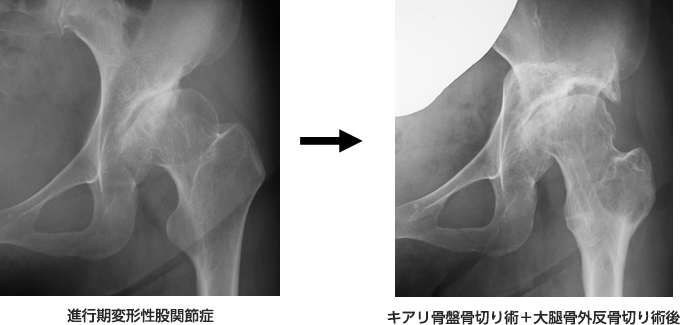

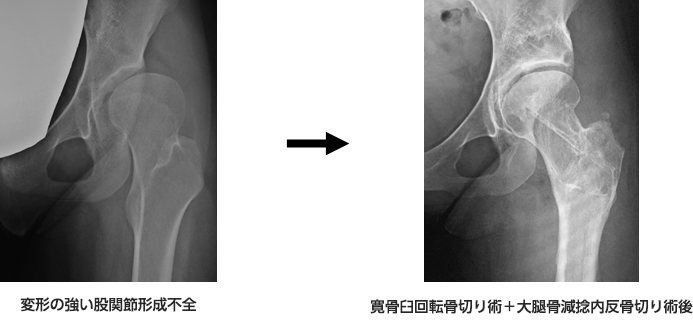

前述のように、多くの変形性股関節症には形態的問題(形が正しくない)とその結果としての力学的問題(力をうまく分散できない)が関わっているため、まだ年齢が若く(50歳未満)関節症が進行していない(前関節症から初期)場合にはこれらを改善して病気の進行を抑制する手術治療が検討されます。その代表である寛骨臼回転骨切り術、寛骨臼棚形成術、キアリ骨盤骨切り術から選択して、あるいは大腿骨側の骨切り術と組み合わせて治療を行います。最も多く行われるのは、小児期に股関節疾患の治療歴がなく、球形に近い股関節であるが寛骨臼形成不全がある場合に行われる寛骨臼回転骨切り術です。

1)寛骨臼回転骨切り術

骨盤を、寛骨臼の形に沿って球形にくり抜くように骨切りし、骨頭の被覆が不足している部分をカバーするように回転移動させて新しい寛骨臼を作り上げる術式です。まだ関節軟骨が十分に残っている初期の変形性股関節症が対象となり、とくに骨頭の形が球形に近い場合が良い適応となります。

筆者はOllier変法という、股関節外側のU字型皮膚切開と大転子切離法で進入し術野全体を立体的に把握しやすい展開法を用いています。彎曲骨切りには、個々の体格に最適な骨切りができるよう4種類の曲率半径のノミを用意し、必ずエックス線透視を用いて正確で安全な骨切りを行うことをルールとしています。寛骨臼骨片の固定には金属スクリューまたは吸収性ピン、大転子の再固定には金属スクリューを用い、金属スクリューについては後に抜去を行います。

以下、骨切り術を検討しておられる方のご参考のために筆者が慈恵医大で手術を行ってきた術式について簡単にご紹介します。

2)寛骨臼棚形成術

寛骨臼被覆が不足して外側にはみ出している骨頭部分を上方から被ってあげるように、骨盤から採取した板状の骨片をあたかも棚を作るように寛骨臼上部に打ち込み、新しい寛骨臼を形成する術式です。初期の変形性股関節症で骨頭に変形がある場合などが良い適応となります。

通常はSmith-Petersen法という前方進入で1枚の棚形成を行いますが、高度な寛骨臼形成不全股には前述の大転子切離法を用いて2枚の棚を広範囲、立体的に形成することも可能です。

3)キアリ骨盤骨切り術

骨盤を寛骨臼上方で外側から内側へ横断するように骨切りし、下方骨片を内側へ、上方骨片を外側へと移動する術式です。骨頭が内側へ、腸骨翼が外側へと移動されることで、また、不足していた骨頭被覆が増加することにより、股関節を取り囲む力学環境が大きく改善されます。

以前は「進行した変形性股関節症だが人工関節にはまだ若い」という症例に多用されましたが、後述の人工股関節治療の長期成績が向上した近年ではやや減少傾向にあります。

4)骨盤骨切り術と大腿骨骨切り術の組み合わせ

大腿骨側では「骨頭の向きを変化させる」ことを目的として大腿骨骨切り術を行います。つまり、頚部のやや下方で大腿骨をいったん2分し、角度を変化させた上で再固定して骨癒合を待ち、新しい大腿骨形態を作ることで股関節に力学的に有利な状態を作ります。骨頭〜頚部を内側に倒すようにするのを内反骨切り術、上方へ起こすようにするものを外反骨切り術と呼びます。また、骨頭から頚部の捻れ状態を調整することもあり、前方への捻れを減らすように行うものを減捻骨切り術、減捻と内反を組み合わせるものを減捻内反骨切り術と呼びます。

人工股関節置換術について

上記のように若年で進行していない変形性股関節症に対しては自分の骨・軟骨を利用する骨切り術が検討されますが、50歳あたりを境として進行してしまった変形性股関節症については人工関節を利用した治療が検討されます。基本的に、変形性股関節症は命を脅かすような疾患ではないので「このくらい進行したら手術をしなくてはならない」という決まりはありません。しかしながら、近年では以前にも増して、この治療が積極的に、前向きに検討されるようになっています。その理由として以下のような項目が挙げられます

- 上記の保存的治療の項で述べたように変形性股関節症を「治癒させる」治療法はなく、基本的に疾患は時間とともに進行していく

- 上半身と下半身を連結する股関節が障害されると全身の機能が低下するため、「生活の質」や「からだ全体の健康」に悪影響を及ぼしかねない

- そして何より、ここ20〜30年で人工股関節置換術という手術治療自体の安全性、確実性、長期耐用性が大きく向上し、とりわけ手術を受けたご本人の満足度という観点で他の科も含めた全ての手術治療の中でもトップレベルにあるとされる

人工股関節置換術の方法は、骨とインプラントをどのように固定するかによって大きく2つの方式に分けられ、ひとつは骨セメントという固定材料を用いる方法(セメント人工股関節)、もうひとつは骨セメントを用いずに骨とインプラントの直接結合を得る方法(セメントレス人工股関節)です。世界の動向としては、人工関節技術が発展を始めた1970〜80年代ではセメント方式が主流でしたが、1990〜2000年代とセメントレス方式が大きく発展して主流となり、今日では本邦で行われている人工股関節の80%以上がセメントレス方式で行われています。

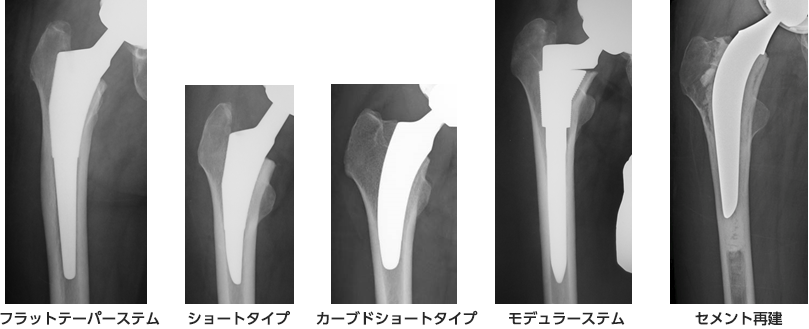

筆者が40年間にわたり人工関節研究を行ってきた慈恵医大整形外科学講座は、セメントレス人工関節の研究と臨床経験において本邦で最も古い歴史を持つ施設のひとつであり、1970年から一貫して日本人の変形性股関節症に適したセメントレスインプラントの研究を進めてきました。日本人が初回手術として受ける人工股関節置換術には大きな特徴があり、それは、原因疾患の多くが小児期の股関節脱臼や生まれつきの股関節形成不全を基盤とした二次性変形性股関節症であるという点です。臨床的には、骨の変形程度が強い、軟部組織の拘縮が強い、その結果として姿勢異常や跛行が著しいといった特徴があります。このような問題点を踏まえ、筆者の人工股関節治療の特徴としては、1)個々の骨、関節の形態に応じて、いくつかの再建法やインプラントの中から、最も適しているものを選択して治療を行う(下図)、2)強い拘縮に対しては術中に軟部組織解離処置による調整を十分に行う、3)術後のリハビリには独自に開発した運動療法を取り入れて姿勢と跛行の改善に努める、といった点があげられます。

手術の方法・進入法について:最小侵襲手術、前方進入法/後方進入法

世界の人工股関節手術の歴史において長期にわたって後方進入法が主流でしたが、近年になり前方進入法が注目されています。後方進入法の特徴は何といっても安全、確実で術中の状況変化に広く対応可能な点です。ただし、古い手技においては術後の脱臼率が高いことが問題点とされてきました。股関節後面を覆う短い筋群を切離した後、十分に修復をしていなかったことがその原因のひとつでした。一方、前方進入法では股関節周囲の筋群を切離せずに手術を行おうとするためその手技には一定の困難性を伴うものの、うまく筋群を温存できれば術後の回復は早いという特徴があります。我が国と欧米では国の保険機構が大きく異なり、欧米では人工股関節置換術後に1週間を超えるような長期の入院をすることはできません。米国では人工関節手術は入院をすることなく外来で行うか、最長でも1泊の入院のみで行うことが主流となっています。その他の諸外国でも数日の入院のみで早期退院となるのが常識です。このような背景の中で「手術直後の回復が早い」前方進入法が注目されてきました。

筆者は、人工股関節置換術後に2週間(現在の当院の標準入院期間)あるいはそれ以上の入院も可能な保険機構を有する現在の我が国においては、安全性、確実性をより重要視して後方進入法で行うのが理にかなっていると考えています。その最大の理由は、前方進入法の方が手術直後の回復が早いものの、術後6-8週間を超えると前方/後方進入法の機能成績は同じになることが世界で確認されているからです。その上で、後方進入法の手術侵襲を最小化していくとともに、後方進入法の弱点である術後脱臼率の低減へ向けた研究を重ね、以下のように成績を改善してきました。

2008年

人工臼蓋とステムの設置における前方捻れ角を両者の組み合わせから考える方法を採用した。

→ 脱臼率3%と報告(大谷 Hip Joint 2008)

2013年

股関節後面の短い筋群の解剖と働きを研究した結果、外閉鎖筋の重要性とその修復法を報告。また、ステム側の前方捻れ角を正しく調節できるモジュラーステムを採用した。

→ 脱臼率1.7%と報告(Tamegai, Otani J Arthroplasty 2013)

2020年

Taper Wedge型ステムを採用し前方捻れ角を調整する方法を報告。また、32mm、36mmnの大径骨頭の使用を開始。

→ 脱臼率0.4%と報告(Hayama, Otani J Orthop Surg 2020)

2020年以降:脱臼率0.4%の報告の後、さらに 1) カップ設置の正確性を向上させるためにナビゲーションシステムを採用、2) 股関節後面の筋群の修復法にKrackow法を応用して強化、3) 組織修復時の上方関節包の修復法を強化、などの改善を積み重ねています。現在の脱臼率は0.4%よりさらに低くなっていると考えており、これは前方進入法における脱臼率に勝るとも劣らないものです。

(以上)